Víctor Hugo ha tendido un manto sobre la noche de Bejarano. Como si le susurrara secretamente sabios poemas, el alma humana fluye sin cesar en estas pinturas hechas más de dos siglos después de aquellos versos, en un lugar que París no recuerda. No importa.

¡Qué patria podría no ser Oui, la terre fatale. oui, le ciel necéssaire? Donde esté un hombre estará el mundo pensándose, el verso surgiendo.

Si una silueta de hombrecillo taciturno arrastra una hoja de árbol gigante, ¿qué pensaría usted? ¿Y si arrastra una ciudad completa? ¿Si está sentado cabizbajo en la punta de una escalera abatida sobre el piso? ¿Si baja la cabeza sobre un piano sin tocar apenas una nota? ¿Y si el piano, en vez de música, proyecta una sombra grandísima y negra?

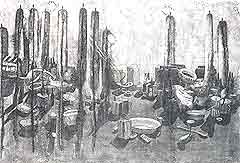

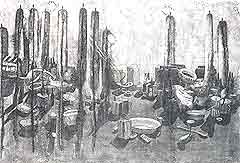

El hombre parece triste y está completamente solo. No tiene otro hombre a su lado. Tampoco un niño o una mujer. Está solo con su pensamiento. Está pensando en nombre de todos nosotros. Es un hombre convertido en el hombre. Y está rodeado de objetos comunes, de todos los días; pero si él se ha convertido en género, la mesa puede ser la soledad y las nubes el cielo todo. Porque estamos ante una pintura de fuerte atmósfera metafísica.

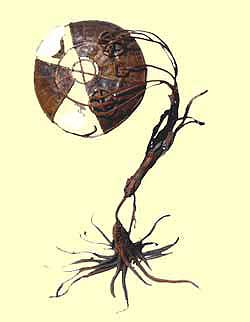

Curiosamente, la pintura reflexiva de Bejarano no está constituida por seres o cosas extrañas, deformes o ajenas al mundo cotidiano donde nos desenvolvemos, a la usanza de mucha pintura metafísica. La meditación procede en él de artefactos más simples que tenemos a mano y del hombre sin moda ni perfiles enrevesados, sin rasgos individuales. Un hombre y una mesa, un hombre y un globo, un hombre con su barca, bastan.

Evidentemente preocupado, pero con una angustia taciturna y contenida, sin trazas de violencia, el hombre de Bejarano vaga por el mundo. Anda de noche por el río, deambula por la ciudad, se estaciona a caballo en una zona solitaria, se detiene bajo las nubes hinchadas, imagina que juega sobre el ala de un avión o que arrastra un corazón, como un globo aerostático. Nada que no hayamos podido hacer también nosotros alguna que otra vez.

Las figuras atormentadas de Fidelio Ponce andan detrás de este pintor como entre bambalinas. Y no solo en su incansable sufrir, sino también en los tonos ocres y sienas y en las texturas densas y rugosas del maestro vanguardista. Hay un diálogo mágico que Bejarano tiende hacia la historia de su antecesor, como si quisiera encaminarse en particular a él y al intenso mundo que emana de sus tenebrosas pinturas. Como dos soledades que se hablaran tanteándose las formas del dolor, los laberintos de la angustia, las obras de Bejarano conversan con las de Ponce contándole, tal vez, cómo se las arregla con los grandes formatos o con las nuevas preguntas sobre la existencia de hoy.

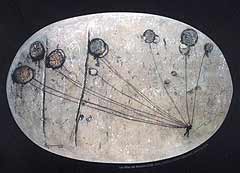

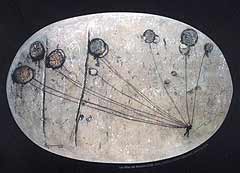

Hace pocos meses el universo reflexivo de Bejarano parece extender sus misterios hacia lugares más lejanos aún, como considerando que la inmensidad de la aflicción podría situarse más allá del humilde individuo. Entonces el hombre, que ya había arrastrado suficientes pesares consigo, avanza más allá de los limites del horizonte y se asoma al abismo. De la primera mirada sabe ya que no es uno, sino muchos los abismos que le aguardan. Y se queda allí, atónito, a las puertas de un enigma que se revela dilatado y esparcido por entre lo que tan poco conocemos y por lo desconocido. Como planetas, estas pinturas recientes del artista, hechas en formatos circulares, apuntan hacia un cosmos de soledades, subrayando la cualidad universal del individuo pensante, capaz de teñir con su duda el infinito. Con la pesadumbre de quien no domina las fuerzas que lo encaminan, deambula el hombre pensante de Bejarano entre los esféricos planetas–escenas de su pintura. Salta de uno a otro y todos le ofrecen la misma desazón, la misma inquietud, la respuesta rotunda que no llega desde el limbo hipnótico de la pregunta. Es el hombre andando entre abismos.

Víctor Hugo ha tendido un manto sobre la noche de Bejarano. Como si le susurrara secretamente sabios poemas, el alma humana fluye sin cesar en estas pinturas hechas más de dos siglos después de aquellos versos, en un lugar que París no recuerda. No importa. ¡Qué patria podría no ser Oui, la terre fatale. oui, le ciel necéssaire? Donde esté un hombre estará el mundo pensándose, el verso surgiendo.

Víctor Hugo ha tendido un manto sobre la noche de Bejarano. Como si le susurrara secretamente sabios poemas, el alma humana fluye sin cesar en estas pinturas hechas más de dos siglos después de aquellos versos, en un lugar que París no recuerda. No importa. ¡Qué patria podría no ser Oui, la terre fatale. oui, le ciel necéssaire? Donde esté un hombre estará el mundo pensándose, el verso surgiendo. Curiosamente, la pintura reflexiva de Bejarano no está constituida por seres o cosas extrañas, deformes o ajenas al mundo cotidiano donde nos desenvolvemos, a la usanza de mucha pintura metafísica. La meditación procede en él de artefactos más simples que tenemos a mano y del hombre sin moda ni perfiles enrevesados, sin rasgos individuales. Un hombre y una mesa, un hombre y un globo, un hombre con su barca, bastan.

Curiosamente, la pintura reflexiva de Bejarano no está constituida por seres o cosas extrañas, deformes o ajenas al mundo cotidiano donde nos desenvolvemos, a la usanza de mucha pintura metafísica. La meditación procede en él de artefactos más simples que tenemos a mano y del hombre sin moda ni perfiles enrevesados, sin rasgos individuales. Un hombre y una mesa, un hombre y un globo, un hombre con su barca, bastan. Hace pocos meses el universo reflexivo de Bejarano parece extender sus misterios hacia lugares más lejanos aún, como considerando que la inmensidad de la aflicción podría situarse más allá del humilde individuo. Entonces el hombre, que ya había arrastrado suficientes pesares consigo, avanza más allá de los limites del horizonte y se asoma al abismo. De la primera mirada sabe ya que no es uno, sino muchos los abismos que le aguardan. Y se queda allí, atónito, a las puertas de un enigma que se revela dilatado y esparcido por entre lo que tan poco conocemos y por lo desconocido. Como planetas, estas pinturas recientes del artista, hechas en formatos circulares, apuntan hacia un cosmos de soledades, subrayando la cualidad universal del individuo pensante, capaz de teñir con su duda el infinito. Con la pesadumbre de quien no domina las fuerzas que lo encaminan, deambula el hombre pensante de Bejarano entre los esféricos planetas–escenas de su pintura. Salta de uno a otro y todos le ofrecen la misma desazón, la misma inquietud, la respuesta rotunda que no llega desde el limbo hipnótico de la pregunta. Es el hombre andando entre abismos.

Hace pocos meses el universo reflexivo de Bejarano parece extender sus misterios hacia lugares más lejanos aún, como considerando que la inmensidad de la aflicción podría situarse más allá del humilde individuo. Entonces el hombre, que ya había arrastrado suficientes pesares consigo, avanza más allá de los limites del horizonte y se asoma al abismo. De la primera mirada sabe ya que no es uno, sino muchos los abismos que le aguardan. Y se queda allí, atónito, a las puertas de un enigma que se revela dilatado y esparcido por entre lo que tan poco conocemos y por lo desconocido. Como planetas, estas pinturas recientes del artista, hechas en formatos circulares, apuntan hacia un cosmos de soledades, subrayando la cualidad universal del individuo pensante, capaz de teñir con su duda el infinito. Con la pesadumbre de quien no domina las fuerzas que lo encaminan, deambula el hombre pensante de Bejarano entre los esféricos planetas–escenas de su pintura. Salta de uno a otro y todos le ofrecen la misma desazón, la misma inquietud, la respuesta rotunda que no llega desde el limbo hipnótico de la pregunta. Es el hombre andando entre abismos.