Hijo del otro polo del paisajismo insular: la otrora provincia de Las Villas, López Pardo ha abierto las puertas del nuevo siglo con un paisaje conceptualista. Analítico más que literal, ajeno a todo naturalismo –mas, no por ello menos natural–, sus proyecciones visuales más ingentes apuntan hacia un horizonte de seducción casi onírica, a resguardo de un interés racionalista, no exento de universalidad.

Hijo del otro polo del paisajismo insular: la otrora provincia de Las Villas, López Pardo ha abierto las puertas del nuevo siglo con un paisaje conceptualista. Analítico más que literal, ajeno a todo naturalismo –mas, no por ello menos natural–, sus proyecciones visuales más ingentes apuntan hacia un horizonte de seducción casi onírica, a resguardo de un interés racionalista, no exento de universalidad.

El presente momento tampoco quiere pasarse sin un verdadero paisajista, heraldo de nuevos tiempos... Y he ahí a López Pardo (Trinidad, 1976).

La abundancia de paisajes, por una parte, y la resuelta resistencia de sus cultivadores más tradicionales ante las insistentes poéticas actuantes, por otra, es una de las notas caracterizadoras del variado panorama pictórico cubano actual. Sin duda, la carga histórica del paisaje en sus dos modalidades básicas: el rural y el urbano, impone al más dotado y osado creador.

La abundancia de paisajes, por una parte, y la resuelta resistencia de sus cultivadores más tradicionales ante las insistentes poéticas actuantes, por otra, es una de las notas caracterizadoras del variado panorama pictórico cubano actual. Sin duda, la carga histórica del paisaje en sus dos modalidades básicas: el rural y el urbano, impone al más dotado y osado creador.

Con el paisaje en la pintura, sucede lo que con el soneto de amor en la poesía: sólo pueden ser originales los verdaderos creadores. El paisaje cubano no es la excepción. Sin embargo, quizás, por la antedicha razón, desde Chartrand y Sanz Carta hasta hoy, haya sido y sea uno de los géneros de punta en la anticipación de los cambios que han obrado en la evolución de nuestras artes plásticas.

Así se constata en la colonia cuando, por el paisaje, se inició la emancipación de nuestra pintura, cual un Grito de Yara del color, luego de varias décadas de academicismo y muchos más de pintura religiosa. Así, en la República y en la Revolución. En uno y otro tiempo, el paisaje siempre salvó, es decir, les abrió brecha a otros géneros y manifestaciones, dejándoles ver lo que de esencial había en el acto de crear, más allá de la representación mimética de la Naturaleza, cuando de verdaderos artistas se trataba. Así, también, en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX.

El presente momento tampoco quiere pasarse sin un verdadero paisajista, heraldo de nuevos tiempos... Y he ahí a López Pardo (Trinidad, 1976).

Hijo del otro polo del paisajismo insular: la otrora provincia de Las Villas, López Pardo ha abierto las puertas del nuevo siglo con un paisaje conceptualista. Analítico más que literal, ajeno a todo naturalismo –mas, no por ello menos natural–, sus proyecciones visuales más ingentes apuntan hacia un horizonte de seducción casi onírica, a resguardo de un interés racionalista, no exento de universalidad.

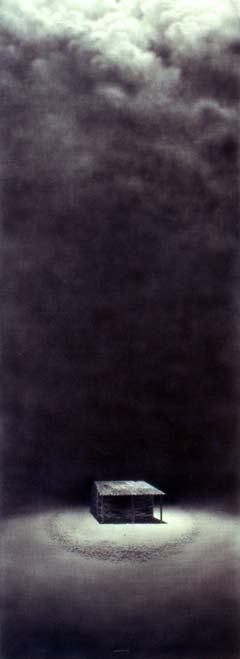

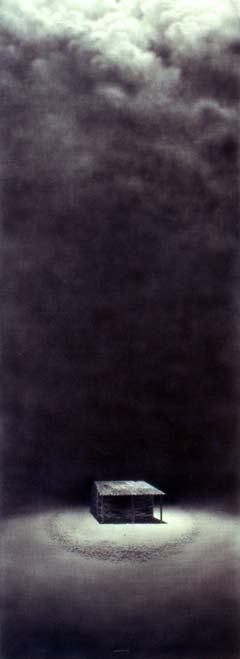

No es casual que dos de sus rasgos distintivos se den por omisión: no existe la luz en su sentido más plano y artificioso y, por consiguiente, tampoco el supuesto «color de Cuba» que a tantos artistas ha mareado desde la primera vanguardia. Y es que en estos cuadros obra otro concepto de la iluminación, algo teatral, por cierto, a tenor con un planteamiento compositivo de cierta impronta escenográfica, pero no exento de esa fuerza evocadora con que el barroco contrarreformista sustentó algunas de sus revelaciones más incitantes.

Más bien eso que llamamos luz, porque «se enciende» para dejarnos ver el cuadro, aquí «se hace» únicamente en función del mensaje, el que concita a desentrañar en un doble juego perceptivo: bien porque impele al receptor a tomar distancia, o bien porque lo lleva justo allí donde la recepción se hace punzante, evidente, clave del sentido último de lo representado.

A la negación de la luz en su función más elemental, le sigue la del color –más bien la del «verdor»–, el otro tópico del paisajismo contemporáneo cubano. Sin embargo, negándolos, López Pardo se ha hecho de su propia luz y color. En él culmina –por el momento– una evolución que, en contraste abierto con cierta tendencia del paisajismo vernáculo, no busca justificar la «oscuridad» o «claridad» del cuadro con la luz característica de una hora determinada. Su única justificación, en este caso, es suscitar la diferencia.

La inducción de la luz y un limitado espectro cromático que va del gris al ocre, entre profundidades terrosas y nocturnales, donde no falta el cielo encapotado, previo al temporal, con toda su carga trágica de telón de fondo, le son más que suficientes para darle a su tiempo, a su hora, esa secuencia de extrema síntesis y altisonante intensidad con la que pretende caracterizar su dramática intemporal.

Y es que éste es un paisaje de pensamiento, de reflexión... De ahí su soledad. Renuente a todos los accidentes posibles que particularizan al paisaje más tradicional, no se nos entrega por el brillo de las palmeras o el verdor de las lomas, sino a través de una sugerida tensión de ideas que aletean más allá del instante plasmado, donde, no una casa cualquiera, sino una hecha sobre la base de lo transitorio y fugaz, como la vida, aguarda con su arquitectura de desechos a vuelta del que la hizo islote de monte, refugio, confidente cabizbajo de su más perentoria intimidad.

A este hogar inconcluso o tronchado volverá López Pardo tantas veces como lo exija su propia obra, esto es, su propia definición estilística, el desarrollo de su subjetividad personal. El pintor se ve donde no está. Y en esa soledad de hombre, no de campo, todos los sujetos hacen el suyo, porque en ella es donde es más auténtica la espera, y donde escucha, con interés tan cubano como universal, la promesa de un nuevo mundo y su armonía. Y todo ello dado a expensas de unas pocas tablas y un sinnúmero de memorias, como un fijo insomnio hecho de patios.

Hogar, a veces, agredido, saqueado; otras, puesto en venta, apuntalado. Por él transcurren, sugeridos, todos los avatares de la familia actual, y del paisaje, alma del mismo. Metáfora que acrecienta su reino de imágenes desde la soledad y el desamparo, como esas casas sin jóvenes, que se consumen en la espera, junto a sus propios inquilinos.

Ha hecho bien Opus Habana en conferirle su premio a López Pardo en el Segundo Salón Nacional de Paisaje. No de otra forma se habría podido salvar en esta oportunidad un género que siempre nos ha salvado.

La abundancia de paisajes, por una parte, y la resuelta resistencia de sus cultivadores más tradicionales ante las insistentes poéticas actuantes, por otra, es una de las notas caracterizadoras del variado panorama pictórico cubano actual. Sin duda, la carga histórica del paisaje en sus dos modalidades básicas: el rural y el urbano, impone al más dotado y osado creador.

La abundancia de paisajes, por una parte, y la resuelta resistencia de sus cultivadores más tradicionales ante las insistentes poéticas actuantes, por otra, es una de las notas caracterizadoras del variado panorama pictórico cubano actual. Sin duda, la carga histórica del paisaje en sus dos modalidades básicas: el rural y el urbano, impone al más dotado y osado creador. Con el paisaje en la pintura, sucede lo que con el soneto de amor en la poesía: sólo pueden ser originales los verdaderos creadores. El paisaje cubano no es la excepción. Sin embargo, quizás, por la antedicha razón, desde Chartrand y Sanz Carta hasta hoy, haya sido y sea uno de los géneros de punta en la anticipación de los cambios que han obrado en la evolución de nuestras artes plásticas.

Así se constata en la colonia cuando, por el paisaje, se inició la emancipación de nuestra pintura, cual un Grito de Yara del color, luego de varias décadas de academicismo y muchos más de pintura religiosa. Así, en la República y en la Revolución. En uno y otro tiempo, el paisaje siempre salvó, es decir, les abrió brecha a otros géneros y manifestaciones, dejándoles ver lo que de esencial había en el acto de crear, más allá de la representación mimética de la Naturaleza, cuando de verdaderos artistas se trataba. Así, también, en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX.

El presente momento tampoco quiere pasarse sin un verdadero paisajista, heraldo de nuevos tiempos... Y he ahí a López Pardo (Trinidad, 1976).

Hijo del otro polo del paisajismo insular: la otrora provincia de Las Villas, López Pardo ha abierto las puertas del nuevo siglo con un paisaje conceptualista. Analítico más que literal, ajeno a todo naturalismo –mas, no por ello menos natural–, sus proyecciones visuales más ingentes apuntan hacia un horizonte de seducción casi onírica, a resguardo de un interés racionalista, no exento de universalidad.

No es casual que dos de sus rasgos distintivos se den por omisión: no existe la luz en su sentido más plano y artificioso y, por consiguiente, tampoco el supuesto «color de Cuba» que a tantos artistas ha mareado desde la primera vanguardia. Y es que en estos cuadros obra otro concepto de la iluminación, algo teatral, por cierto, a tenor con un planteamiento compositivo de cierta impronta escenográfica, pero no exento de esa fuerza evocadora con que el barroco contrarreformista sustentó algunas de sus revelaciones más incitantes.

Más bien eso que llamamos luz, porque «se enciende» para dejarnos ver el cuadro, aquí «se hace» únicamente en función del mensaje, el que concita a desentrañar en un doble juego perceptivo: bien porque impele al receptor a tomar distancia, o bien porque lo lleva justo allí donde la recepción se hace punzante, evidente, clave del sentido último de lo representado.

A la negación de la luz en su función más elemental, le sigue la del color –más bien la del «verdor»–, el otro tópico del paisajismo contemporáneo cubano. Sin embargo, negándolos, López Pardo se ha hecho de su propia luz y color. En él culmina –por el momento– una evolución que, en contraste abierto con cierta tendencia del paisajismo vernáculo, no busca justificar la «oscuridad» o «claridad» del cuadro con la luz característica de una hora determinada. Su única justificación, en este caso, es suscitar la diferencia.

La inducción de la luz y un limitado espectro cromático que va del gris al ocre, entre profundidades terrosas y nocturnales, donde no falta el cielo encapotado, previo al temporal, con toda su carga trágica de telón de fondo, le son más que suficientes para darle a su tiempo, a su hora, esa secuencia de extrema síntesis y altisonante intensidad con la que pretende caracterizar su dramática intemporal.

Y es que éste es un paisaje de pensamiento, de reflexión... De ahí su soledad. Renuente a todos los accidentes posibles que particularizan al paisaje más tradicional, no se nos entrega por el brillo de las palmeras o el verdor de las lomas, sino a través de una sugerida tensión de ideas que aletean más allá del instante plasmado, donde, no una casa cualquiera, sino una hecha sobre la base de lo transitorio y fugaz, como la vida, aguarda con su arquitectura de desechos a vuelta del que la hizo islote de monte, refugio, confidente cabizbajo de su más perentoria intimidad.

A este hogar inconcluso o tronchado volverá López Pardo tantas veces como lo exija su propia obra, esto es, su propia definición estilística, el desarrollo de su subjetividad personal. El pintor se ve donde no está. Y en esa soledad de hombre, no de campo, todos los sujetos hacen el suyo, porque en ella es donde es más auténtica la espera, y donde escucha, con interés tan cubano como universal, la promesa de un nuevo mundo y su armonía. Y todo ello dado a expensas de unas pocas tablas y un sinnúmero de memorias, como un fijo insomnio hecho de patios.

Hogar, a veces, agredido, saqueado; otras, puesto en venta, apuntalado. Por él transcurren, sugeridos, todos los avatares de la familia actual, y del paisaje, alma del mismo. Metáfora que acrecienta su reino de imágenes desde la soledad y el desamparo, como esas casas sin jóvenes, que se consumen en la espera, junto a sus propios inquilinos.

Ha hecho bien Opus Habana en conferirle su premio a López Pardo en el Segundo Salón Nacional de Paisaje. No de otra forma se habría podido salvar en esta oportunidad un género que siempre nos ha salvado.