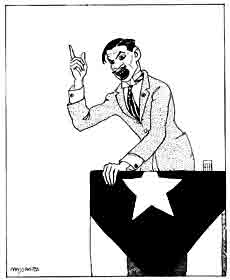

En algunos de sus artículos, Roig reproduce tal cual es el habla del personaje que describe. Esta intención predomina en trabajos como éste en el cual se propone no ya criticar mordazmente, sino hasta ridiculizar a los políticos y gobernantes de turno.

En algunos de sus artículos, Roig reproduce tal cual es el habla del personaje que describe. Esta intención predomina en trabajos como éste en el cual se propone no ya criticar mordazmente, sino hasta ridiculizar a los políticos y gobernantes de turno.La crítica a los políticos gana en autenticidad en este artículo de costumbres, gracias a la casi trascripción fonética de su modo de hablar.

Suidadanos: va a hacer el uso de la palabra el consecuente correligionario José Dolores Socarrás y de la Cruz.

Y, después de un agudo toque de corneta, subió a la tribuna, levantada en la plaza de Z, un hombre que, arrojando violentamente su sombrero de jipi al suelo, prorrumpió en desaforados gritos:

—Debemo montá a caballo y etá dipuesto a derramá la sangre de nuetro huesos po la Vitoria de nuetro partido. (Histórico).

—Debemo montá a caballo y etá dipuesto a derramá la sangre de nuetro huesos po la Vitoria de nuetro partido. (Histórico).

—¡Métele, guayabo! —le interrumpió una voz de entusiasta correligionario, enardecido por las elocuentes palabras que acababa de pronunciar el orador en turno.

Y así, de esta manera, entre aplausos y gritos, continuó su peroración José Dolores, hasta que las indirectas que a todo pulmón le dirigían de ¡corta!, ¡corta! le dieron a entender que ya el auditorio empezaba a considerar su speech como una lata.

Y, uno tras otro, fueron desfilando después por la tribuna los prohombres del partido, o simplemente los políticos de arrastre en el barrio.

El pueblo, según sus simpatías, recibía a los oradores con mayor o menor entusiasmo, premiando con nutridos aplausos y aclamaciones a los gallos del partido.

Nada tan interesante, para conocer la psicología de un pueblo, como estas fiestas populares, clásicas de los democráticos Estados modernos, llamadas mítines.

Uno de los más brillantes periodistas cubanos, el Sr. Márquez Sterling, dijo, hace tiempo, en uno de sus notabilísimos artículos, refiriéndose al mitin, que «la propaganda política a través de nuestro clásico mitin, produce en el ánimo de los patriotas inteligentes, honda y desconsoladora tristeza. Si la estatura cívica del pueblo y de los hombres que dispútanse el dirigirlo, no alcanzaran talla más alta que la de esa tribuna, salvo rarísimas excepciones, chocarrera y vacua, sería imposible negar que no pasamos de mínimos liliputienses. El orador en estas fiestas del ciego entusiasmo procura casi siempre excitar las bajas pasiones y explota para el éxito de su causa, los rencores morbosos y los odios enfermizos... Nuestro intelectual procura de su parte, la adaptación al medio ambiente del mitin; reduce su mentalidad a moldes mezquinos, finge deleite en el derroche de su gárrula incendiara, y oculta cuanto puede sus nobles pensamientos».

Yo me atrevería a afirmar que en el mitin el auditorio suele estar por encima del orador. Nuestro pueblo es inteligente, y, aunque le falta cultura e ilustración, se da cuenta en seguida de lo ridículo, malo o censurable que hay en todo lo que ve u oye. Cuando sube a la tribuna un orador conceptuoso y elocuente, un gallo, como se dice en el argot político, lo oye con entusiasmo y recogimiento, lo aplaude y aclama en sus períodos inspirados, y, al terminar, comentan unos y otros:

—Ése sí que habla fino.

En cambio, cuando habla algún ignorante o algún latoso, lo califican a las primeras palabras.

—Usted está sacao, compadre, apéese de ahí, —he oído decirle frecuentemente a algunos oradores.

O cuando la lata no puede ya soportarse:

—Acorte, acorte, que todavía no ha hablado Fulano (uno de los buenos).

Desde luego que, generalmente, el auditorio no está capacitado para juzgar el valor literario de los discursos, y hay oradores sumamente cursis, que han logrado alcanzar fama y renombre, no ya entre el pueblo, sino también entre las clases más altas de la sociedad.

Y el pueblo aprecia, además, la sinceridad de sus oradores. De un señor, candidato a representante, fracasado ya en varias elecciones, y el cual es famoso por lo exagerado e insincero que resulta en sus demostraciones de afecto e identificación con sus correli¬gionarios, a los que abraza ridículamente donde quiera que se los encuentra; de este buen hombre, oí yo exclamar a un infeliz moreno que le escuchaba un discurso.

—Ése no siente lo que dice; lo que quiere es salir representante; pero ni aun los abrazos le van a servir. Y es que hay oradores que llegan ya, en su frescura, a lo inaudito. He oído al hijo de un candidato, decir, teniendo a su padre al pie de la tribuna:

—Porque el Dr..., que siempre se ha sacrificado por nuestro partido, que ha abandonado su bufete, sus cuantiosos intereses, su familia, todo, en una palabra, por servir al partido, bien merece que vosotros le deis vuestros votos el día de las elecciones.

Y no digo nada de los oradores yoístas, porque éstos los hay aun entre los de altura.

El orador verdaderamente culto, el hombre inteligente, no apela en el mitin al insulto. Los vulgares y mediocres, encumbrados por el azar o las circunstancias políticas, son los que vierten siempre en sus discursos la calumnia y la injuria, el ataque personal a la vida privada de los adversarios, creyendo que con eso halagan los gustos del pueblo. Y, efectivamente, a veces, el pueblo les aplaude, gritándoles:

¡Métele caña!

Pero, tarde o temprano, esos ídolos de un día caen ruidosamente de sus pedestales. No quiero citar ejemplos.

Soy de los que opinan que los males, los defectos y el fracaso de nuestra política, hay que ir a buscarlos, no en las clases bajas, no en el pueblo, sino en las clases altas, en los directores, en los tramoyistas, que, ya oculta o abiertamente, manejan los hilos de todo el escenario de lo que bien puede considerarse verdadera farsa moderna.

Nuestro pueblo es noble, nuestro pueblo es generoso, nuestro pueblo es bueno. Del pueblo, pienso como de las mujeres. Uno y otras sólo son malos cuando han tropezado en el camino de la vida con hombres perversos, con falsos padres de la patria, con viles explotadores de profesión. Pueblo y mujeres son como espejos cuya límpida superficie, que el menor soplo mancha, refleja siempre la imagen que tiene delante. ¡Ay de las mujeres y del pueblo delante de los cuales se coloca un hombre de bajas pasiones y malos sentimientos, o un político sin conciencia!

Padecemos de logorrea. Todos quieren hablar y quieren hablar de todo. En nuestros mítines hay verdadera lipidia por consumir un turno y, a muchos, una vez en la tribuna, les cuesta trabajo abandonarla.

Asistí días pasados a un mitin en el que uno de los oradores, al primer párrafo, pidió, para seguir hablando, agua; no la había cerca, y tardaron en traérsela; se bebió un vaso, pero necesitó más y volvió a pedirla. Le gritaban que terminase ya, que se retirase; pero él, aferrado a su tribuna, no la soltó sino después de consumir tres vasos de agua.

—Ese hombre es un elefante, que le traigan un cubo— le dijo un chusco.

Es popular entre nosotros un tipo, joven estudiante o abogado ya, que no pierde un mitin de su partido, aun esos de altura que se celebran en el Teatro Nacional. Después que se han consumido todos los turnos señalados, él se levanta y dice que no pudiendo contener su emoción, va a hablar. Y, efectivamente, habla, o mejor dicho, grita lo que de antemano tiene preparado, que a veces resulta un discurso de Castelar... aprendido de memoria.

Se ha dicho también de los mítines que son fiestas en las que el pueblo da rienda suelta a sus enfermizas y bajas pasiones y a sus instintos groseros. Pero de esto conviene mejor no hablar, pues he visto en más de una ocasión, al terminarse la comida que se daba en alguna de nuestras más elegantes y aristocráticas sociedades, convertirse aquel salón en verdadero campo de Agramante, donde hacían el papel de proyectiles pedazos de pan y otros desperdicios del banquete, arrojados por los finos y distinguidos concurrentes.

Innumerables son las anécdotas que pueden contarse de los mítines. Sólo voy a referir una. Se daba, hace de esto algunos años, la víspera del 24 de Febrero,* y en conmemoración de esa fecha patriótica, un mitin de los llamados bajo techo, en el local de un comité de barrio. Luego de haber hablado el presidente del comité, ocupó la tribuna un notable orador, que empezó su discurso diciendo:

—Después del hermoso retrato de Martí que con mano maestra ha pintado el señor X..., yo no tengo nada que añadir.

Entonces un buen hombre, que se encontraba a mi lado, se volvió hacia mí y me preguntó:

—Dígame, ¿cuál de esos dos retratos es el que ha pintado el señor X? Yo no sabía que fuera pintor. (En el salón, entre otros adornos, había, efectivamente, dos cuadros de Martí!)

Quiero hacer constar, antes de concluir este artículo, que no deben sentirse ofendidos los oradores de mitin por la opinión que tengo de ellos, pues yo también he sido orador de mitin. Y a confesión de parte...

Y, después de un agudo toque de corneta, subió a la tribuna, levantada en la plaza de Z, un hombre que, arrojando violentamente su sombrero de jipi al suelo, prorrumpió en desaforados gritos:

—Debemo montá a caballo y etá dipuesto a derramá la sangre de nuetro huesos po la Vitoria de nuetro partido. (Histórico).

—Debemo montá a caballo y etá dipuesto a derramá la sangre de nuetro huesos po la Vitoria de nuetro partido. (Histórico). —¡Métele, guayabo! —le interrumpió una voz de entusiasta correligionario, enardecido por las elocuentes palabras que acababa de pronunciar el orador en turno.

Y así, de esta manera, entre aplausos y gritos, continuó su peroración José Dolores, hasta que las indirectas que a todo pulmón le dirigían de ¡corta!, ¡corta! le dieron a entender que ya el auditorio empezaba a considerar su speech como una lata.

Y, uno tras otro, fueron desfilando después por la tribuna los prohombres del partido, o simplemente los políticos de arrastre en el barrio.

El pueblo, según sus simpatías, recibía a los oradores con mayor o menor entusiasmo, premiando con nutridos aplausos y aclamaciones a los gallos del partido.

Nada tan interesante, para conocer la psicología de un pueblo, como estas fiestas populares, clásicas de los democráticos Estados modernos, llamadas mítines.

Uno de los más brillantes periodistas cubanos, el Sr. Márquez Sterling, dijo, hace tiempo, en uno de sus notabilísimos artículos, refiriéndose al mitin, que «la propaganda política a través de nuestro clásico mitin, produce en el ánimo de los patriotas inteligentes, honda y desconsoladora tristeza. Si la estatura cívica del pueblo y de los hombres que dispútanse el dirigirlo, no alcanzaran talla más alta que la de esa tribuna, salvo rarísimas excepciones, chocarrera y vacua, sería imposible negar que no pasamos de mínimos liliputienses. El orador en estas fiestas del ciego entusiasmo procura casi siempre excitar las bajas pasiones y explota para el éxito de su causa, los rencores morbosos y los odios enfermizos... Nuestro intelectual procura de su parte, la adaptación al medio ambiente del mitin; reduce su mentalidad a moldes mezquinos, finge deleite en el derroche de su gárrula incendiara, y oculta cuanto puede sus nobles pensamientos».

Yo me atrevería a afirmar que en el mitin el auditorio suele estar por encima del orador. Nuestro pueblo es inteligente, y, aunque le falta cultura e ilustración, se da cuenta en seguida de lo ridículo, malo o censurable que hay en todo lo que ve u oye. Cuando sube a la tribuna un orador conceptuoso y elocuente, un gallo, como se dice en el argot político, lo oye con entusiasmo y recogimiento, lo aplaude y aclama en sus períodos inspirados, y, al terminar, comentan unos y otros:

—Ése sí que habla fino.

En cambio, cuando habla algún ignorante o algún latoso, lo califican a las primeras palabras.

—Usted está sacao, compadre, apéese de ahí, —he oído decirle frecuentemente a algunos oradores.

O cuando la lata no puede ya soportarse:

—Acorte, acorte, que todavía no ha hablado Fulano (uno de los buenos).

Desde luego que, generalmente, el auditorio no está capacitado para juzgar el valor literario de los discursos, y hay oradores sumamente cursis, que han logrado alcanzar fama y renombre, no ya entre el pueblo, sino también entre las clases más altas de la sociedad.

Y el pueblo aprecia, además, la sinceridad de sus oradores. De un señor, candidato a representante, fracasado ya en varias elecciones, y el cual es famoso por lo exagerado e insincero que resulta en sus demostraciones de afecto e identificación con sus correli¬gionarios, a los que abraza ridículamente donde quiera que se los encuentra; de este buen hombre, oí yo exclamar a un infeliz moreno que le escuchaba un discurso.

—Ése no siente lo que dice; lo que quiere es salir representante; pero ni aun los abrazos le van a servir. Y es que hay oradores que llegan ya, en su frescura, a lo inaudito. He oído al hijo de un candidato, decir, teniendo a su padre al pie de la tribuna:

—Porque el Dr..., que siempre se ha sacrificado por nuestro partido, que ha abandonado su bufete, sus cuantiosos intereses, su familia, todo, en una palabra, por servir al partido, bien merece que vosotros le deis vuestros votos el día de las elecciones.

Y no digo nada de los oradores yoístas, porque éstos los hay aun entre los de altura.

El orador verdaderamente culto, el hombre inteligente, no apela en el mitin al insulto. Los vulgares y mediocres, encumbrados por el azar o las circunstancias políticas, son los que vierten siempre en sus discursos la calumnia y la injuria, el ataque personal a la vida privada de los adversarios, creyendo que con eso halagan los gustos del pueblo. Y, efectivamente, a veces, el pueblo les aplaude, gritándoles:

¡Métele caña!

Pero, tarde o temprano, esos ídolos de un día caen ruidosamente de sus pedestales. No quiero citar ejemplos.

Soy de los que opinan que los males, los defectos y el fracaso de nuestra política, hay que ir a buscarlos, no en las clases bajas, no en el pueblo, sino en las clases altas, en los directores, en los tramoyistas, que, ya oculta o abiertamente, manejan los hilos de todo el escenario de lo que bien puede considerarse verdadera farsa moderna.

Nuestro pueblo es noble, nuestro pueblo es generoso, nuestro pueblo es bueno. Del pueblo, pienso como de las mujeres. Uno y otras sólo son malos cuando han tropezado en el camino de la vida con hombres perversos, con falsos padres de la patria, con viles explotadores de profesión. Pueblo y mujeres son como espejos cuya límpida superficie, que el menor soplo mancha, refleja siempre la imagen que tiene delante. ¡Ay de las mujeres y del pueblo delante de los cuales se coloca un hombre de bajas pasiones y malos sentimientos, o un político sin conciencia!

Padecemos de logorrea. Todos quieren hablar y quieren hablar de todo. En nuestros mítines hay verdadera lipidia por consumir un turno y, a muchos, una vez en la tribuna, les cuesta trabajo abandonarla.

Asistí días pasados a un mitin en el que uno de los oradores, al primer párrafo, pidió, para seguir hablando, agua; no la había cerca, y tardaron en traérsela; se bebió un vaso, pero necesitó más y volvió a pedirla. Le gritaban que terminase ya, que se retirase; pero él, aferrado a su tribuna, no la soltó sino después de consumir tres vasos de agua.

—Ese hombre es un elefante, que le traigan un cubo— le dijo un chusco.

Es popular entre nosotros un tipo, joven estudiante o abogado ya, que no pierde un mitin de su partido, aun esos de altura que se celebran en el Teatro Nacional. Después que se han consumido todos los turnos señalados, él se levanta y dice que no pudiendo contener su emoción, va a hablar. Y, efectivamente, habla, o mejor dicho, grita lo que de antemano tiene preparado, que a veces resulta un discurso de Castelar... aprendido de memoria.

Se ha dicho también de los mítines que son fiestas en las que el pueblo da rienda suelta a sus enfermizas y bajas pasiones y a sus instintos groseros. Pero de esto conviene mejor no hablar, pues he visto en más de una ocasión, al terminarse la comida que se daba en alguna de nuestras más elegantes y aristocráticas sociedades, convertirse aquel salón en verdadero campo de Agramante, donde hacían el papel de proyectiles pedazos de pan y otros desperdicios del banquete, arrojados por los finos y distinguidos concurrentes.

Innumerables son las anécdotas que pueden contarse de los mítines. Sólo voy a referir una. Se daba, hace de esto algunos años, la víspera del 24 de Febrero,* y en conmemoración de esa fecha patriótica, un mitin de los llamados bajo techo, en el local de un comité de barrio. Luego de haber hablado el presidente del comité, ocupó la tribuna un notable orador, que empezó su discurso diciendo:

—Después del hermoso retrato de Martí que con mano maestra ha pintado el señor X..., yo no tengo nada que añadir.

Entonces un buen hombre, que se encontraba a mi lado, se volvió hacia mí y me preguntó:

—Dígame, ¿cuál de esos dos retratos es el que ha pintado el señor X? Yo no sabía que fuera pintor. (En el salón, entre otros adornos, había, efectivamente, dos cuadros de Martí!)

Quiero hacer constar, antes de concluir este artículo, que no deben sentirse ofendidos los oradores de mitin por la opinión que tengo de ellos, pues yo también he sido orador de mitin. Y a confesión de parte...

Emilio Roig de Leuchsenring

Historiador de la Ciudad desde 1935 hasta su deceso en 1964.