En este artículo Roig describe a la adolescente de inteligencia clara, viva y despierta que, sin tener la mayoría de edad ni haber sido presentada en sociedad, asiste a fiestas y le gusta que los hombres la traten como mujer.

En este artículo Roig describe a la adolescente de inteligencia clara, viva y despierta que, sin tener la mayoría de edad ni haber sido presentada en sociedad, asiste a fiestas y le gusta que los hombres la traten como mujer.

Coqueta y vivaracha, Rosita prefiere que le hablen de amores, amigos, modas y novios en vez de jugar a las muñecas o compartir con muchachas de su edad.

Aunque ella afirma, con gran seguridad, que ha cumplido ya los diez y siete, a lo sumo, podrá contar catorce abriles.

No ha sido aún presentada en sociedad, pero desde los doce no pierde fiestas, bailes ni paseos.

No ha sido aún presentada en sociedad, pero desde los doce no pierde fiestas, bailes ni paseos.

—«Cuando salimos Matilde su hermana y yo —dice la mamá— nos da pena dejar a Rosita en casa. Además, así va aprendiendo, y ¡cómo es tan inocente!».

No juega, ¡qué va!, a las muñecas; ni asiste tampoco al colegio. Acostándose casi todas las noches tarde, era un contradiós hacerla levantarse temprano. Hubo, además, que quitarla, porque las Madres siempre la estaban reprendiendo a causa de una dichosa moterita y también, según parece, de unas cartas y retrato que le descubrieron dentro del Manual. Pero —mustia y llorosa se lo juró a su mamá— fue cosa de una compañera que le tenía envidia y para hacerle daño le hizo esa trastada.

Confidenta, desde muy pequeña, de su hermana, conoce al dedillo todo el repertorio amoroso —noviazgo y flirt. Antes que Matilde recibiera las cartas que sus enamorados le enviaban, ella era la que —mediadora— las leía, y hoy que ya Matilde ha formalizado sus relaciones, en las noches en que la mamá, por tener jaqueca, no puede sentarse en el recibidor con los novios, es Rosita la que los cuida, entre inquieta y curiosa, aunque hojeando al parecer distraídamente una revista. Y cuántas veces al recogerse ambas hermanas, Rosita ha exclamado:

«¡Por Dios, Matilde, que no soy de piedra!»

Apasionada por el cine, sigue nerviosa y anhelante las peripecias del drama que la cinta desenvuelve y cuando los protagonistas se unen y estrechan en uno de esos besos largos, interminables, imprescindibles en casi todas las películas modernas, siente que algo desconocido y raro conturba y estremece todo su cuerpo.

El baile la vuelve loca, y cuando ya rendida, muy tarde, se retira a su casa, en su lecho de virgen inconforme sueña toda la noche, despertándose a menudo, nerviosa y sobresaltada. Y amanece con la boca seca, las sienes palpitantes y unas ojeras profundas orlando sus negros ojos.

De inteligencia clara, viva y despierta, apenas aprendió, sin embargo, durante el poco tiempo que estuvo en el Externado, aquellas nociones más elementales de la primera enseñanza, pero en cambio, por una íntima amiga, conoce los misterios del amor, y presiente y quiere adivinar sus secretas delicias.

Diariamente y con fruición devora las crónicas sociales y sobre todo las del maestro «Fonta»,65 que ya varias veces la ha mencionado entre las jeune filles y en una ocasión —no la podrá olvidar— le dedicó un «párrafo aparte». Ha leído también, a escondidas de su madre, algunas novelas de Prevost, y Zamacois y Trigo.

Una de sus mayores distracciones es el automático. Y al mediodía, mientras en su casa duermen la siesta, ella se entretiene en llamar a sus amigos o conocidos. Y, oculta tras el anónimo que da el teléfono, oye, entusiasmada, galanteos y piropos, más o menos insinuantes y provocativos.

Como de dejarla tener «días de recibo», sólo le permitirían que la visitasen las niñas de su edad —su verdadera edad— y ella detesta la compañía de tales chiquillas, tiene que conformarse con la diversión que le proporcionan las fiestas y bailes a que acude acompañando a su hermana y a su mamá. Y qué gusto el suyo, cuando en los salones del Yatch Club es sacada a bailar —aprovechando un descuido de la mamá— por los jóvenes «ya unos hombres, con su carrera terminada» y hasta por alguno que otro señor casado. Le gusta que los hombres la traten no como niña, sino como mujer; que le hablen de amores y amigos, de modas y novios.

Adivina la mirada avara y codiciosa preñada de pasión y de deseo, que ya en el teatro o en el baile le dirigen amigos y desconocidos; y sus mejillas se sonrosan, más que de pudor, de secreta, íntima e ignorada satisfacción, cuando siente que la desnudan unos ojos varoniles, hermosos y atrevidos.

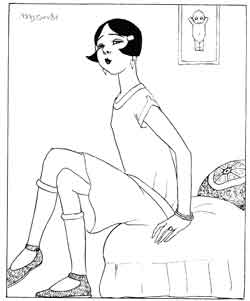

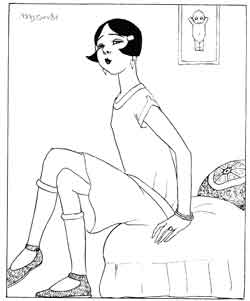

Viste a la última moda. La melena cortada picarescamente a lo garzona. El traje, ella procura que parezca casi de señorita, cosa no muy difícil, ya que los caprichos de la moda, han borrado, acortando el largo de las sayas, lo que diferenciaba a niñas y mujeres, al extremo de que hoy sería difícil afirmar que las señoras visten de largo.

Calzada con escotado zapato de alto tacón, sabe, ¡en eso sí!, aprovechar las prerrogativas de su edad, de su verdadera edad, para dejar ver, al sentarse o al subir al auto o a los carros, entre saya y bota, ceñida por perversa media calada, una cuarta de pierna, mórbida y tentadora.

Su busto, aún no formado por completo, es ya una hermosa promesa que indiscretamente deja adivinar el escote pronunciado y hábil de su blusa.

Su rostro, bello, entre candoroso y picaresco, encierra unos ojos negros, grandes e inquietos, velados por la sombra de sus ojeras, en las que no sabemos si ha intervenido más la naturaleza que el arte; ojos que ella sabe manejar con ingenua malicia, tras los impertinentes, cómplices inconscientes de sus locas y adorables coqueterías.

Y su boca risueña, fresca y roja, atrae y subyuga, cautiva y enloquece...

No ha sido aún presentada en sociedad, pero desde los doce no pierde fiestas, bailes ni paseos.

No ha sido aún presentada en sociedad, pero desde los doce no pierde fiestas, bailes ni paseos. —«Cuando salimos Matilde su hermana y yo —dice la mamá— nos da pena dejar a Rosita en casa. Además, así va aprendiendo, y ¡cómo es tan inocente!».

No juega, ¡qué va!, a las muñecas; ni asiste tampoco al colegio. Acostándose casi todas las noches tarde, era un contradiós hacerla levantarse temprano. Hubo, además, que quitarla, porque las Madres siempre la estaban reprendiendo a causa de una dichosa moterita y también, según parece, de unas cartas y retrato que le descubrieron dentro del Manual. Pero —mustia y llorosa se lo juró a su mamá— fue cosa de una compañera que le tenía envidia y para hacerle daño le hizo esa trastada.

Confidenta, desde muy pequeña, de su hermana, conoce al dedillo todo el repertorio amoroso —noviazgo y flirt. Antes que Matilde recibiera las cartas que sus enamorados le enviaban, ella era la que —mediadora— las leía, y hoy que ya Matilde ha formalizado sus relaciones, en las noches en que la mamá, por tener jaqueca, no puede sentarse en el recibidor con los novios, es Rosita la que los cuida, entre inquieta y curiosa, aunque hojeando al parecer distraídamente una revista. Y cuántas veces al recogerse ambas hermanas, Rosita ha exclamado:

«¡Por Dios, Matilde, que no soy de piedra!»

Apasionada por el cine, sigue nerviosa y anhelante las peripecias del drama que la cinta desenvuelve y cuando los protagonistas se unen y estrechan en uno de esos besos largos, interminables, imprescindibles en casi todas las películas modernas, siente que algo desconocido y raro conturba y estremece todo su cuerpo.

El baile la vuelve loca, y cuando ya rendida, muy tarde, se retira a su casa, en su lecho de virgen inconforme sueña toda la noche, despertándose a menudo, nerviosa y sobresaltada. Y amanece con la boca seca, las sienes palpitantes y unas ojeras profundas orlando sus negros ojos.

De inteligencia clara, viva y despierta, apenas aprendió, sin embargo, durante el poco tiempo que estuvo en el Externado, aquellas nociones más elementales de la primera enseñanza, pero en cambio, por una íntima amiga, conoce los misterios del amor, y presiente y quiere adivinar sus secretas delicias.

Diariamente y con fruición devora las crónicas sociales y sobre todo las del maestro «Fonta»,65 que ya varias veces la ha mencionado entre las jeune filles y en una ocasión —no la podrá olvidar— le dedicó un «párrafo aparte». Ha leído también, a escondidas de su madre, algunas novelas de Prevost, y Zamacois y Trigo.

Una de sus mayores distracciones es el automático. Y al mediodía, mientras en su casa duermen la siesta, ella se entretiene en llamar a sus amigos o conocidos. Y, oculta tras el anónimo que da el teléfono, oye, entusiasmada, galanteos y piropos, más o menos insinuantes y provocativos.

Como de dejarla tener «días de recibo», sólo le permitirían que la visitasen las niñas de su edad —su verdadera edad— y ella detesta la compañía de tales chiquillas, tiene que conformarse con la diversión que le proporcionan las fiestas y bailes a que acude acompañando a su hermana y a su mamá. Y qué gusto el suyo, cuando en los salones del Yatch Club es sacada a bailar —aprovechando un descuido de la mamá— por los jóvenes «ya unos hombres, con su carrera terminada» y hasta por alguno que otro señor casado. Le gusta que los hombres la traten no como niña, sino como mujer; que le hablen de amores y amigos, de modas y novios.

Adivina la mirada avara y codiciosa preñada de pasión y de deseo, que ya en el teatro o en el baile le dirigen amigos y desconocidos; y sus mejillas se sonrosan, más que de pudor, de secreta, íntima e ignorada satisfacción, cuando siente que la desnudan unos ojos varoniles, hermosos y atrevidos.

Viste a la última moda. La melena cortada picarescamente a lo garzona. El traje, ella procura que parezca casi de señorita, cosa no muy difícil, ya que los caprichos de la moda, han borrado, acortando el largo de las sayas, lo que diferenciaba a niñas y mujeres, al extremo de que hoy sería difícil afirmar que las señoras visten de largo.

Calzada con escotado zapato de alto tacón, sabe, ¡en eso sí!, aprovechar las prerrogativas de su edad, de su verdadera edad, para dejar ver, al sentarse o al subir al auto o a los carros, entre saya y bota, ceñida por perversa media calada, una cuarta de pierna, mórbida y tentadora.

Su busto, aún no formado por completo, es ya una hermosa promesa que indiscretamente deja adivinar el escote pronunciado y hábil de su blusa.

Su rostro, bello, entre candoroso y picaresco, encierra unos ojos negros, grandes e inquietos, velados por la sombra de sus ojeras, en las que no sabemos si ha intervenido más la naturaleza que el arte; ojos que ella sabe manejar con ingenua malicia, tras los impertinentes, cómplices inconscientes de sus locas y adorables coqueterías.

Y su boca risueña, fresca y roja, atrae y subyuga, cautiva y enloquece...

Emilio Roig de Leuchsenring

Historiador de la Ciudad desde 1935 hasta su deceso en 1964.

Historiador de la Ciudad desde 1935 hasta su deceso en 1964.