«Se nos van los ojos hacia esas páginas póstumas, porque son las que más revelan, o velan la tragedia de una intimidad que nadie debe atreverse a juzgar», asevera Cintio Vitier en este precioso texto sobre el álbum de bodas de Carmen Zayas Bazán y José Martí.

«Se nos van los ojos hacia esas páginas póstumas, porque son las que más revelan, o velan la tragedia de una intimidad que nadie debe atreverse a juzgar», asevera Cintio Vitier en este precioso texto sobre el álbum de bodas de Carmen Zayas Bazán y José Martí.No podemos nosotros leer este álbum como literatura. Sus valores literarios son escasos, y no importan. Tenemos que leerlo como un recuerdo de familia.

Difícilmente podemos imaginar, y de ningún modo podemos revivir, las circunstancias precisas (semblantes, gestos, atmósfera, luz, colores) de la ceremonia de bodas efectuada el 20 de diciembre de 1877 en la churrigueresca Capilla del Sagrario de la Catedral de la ciudad de México. La única vez que estuve allí, sólo pude ver los pámpanos dorados de un vacío imposible de llenar. Y sin embargo nosotros sabemos lo que ninguno de los asistentes, ni los contrayentes mismos, podían saber lo que aquella ceremonia iba a significar en las vidas de José Martí y de Carmen Zayas Bazán.

Difícilmente podemos imaginar, y de ningún modo podemos revivir, las circunstancias precisas (semblantes, gestos, atmósfera, luz, colores) de la ceremonia de bodas efectuada el 20 de diciembre de 1877 en la churrigueresca Capilla del Sagrario de la Catedral de la ciudad de México. La única vez que estuve allí, sólo pude ver los pámpanos dorados de un vacío imposible de llenar. Y sin embargo nosotros sabemos lo que ninguno de los asistentes, ni los contrayentes mismos, podían saber lo que aquella ceremonia iba a significar en las vidas de José Martí y de Carmen Zayas Bazán.

Como reliquia de aquel naufragio, de aquel matrimonio tan dolorosamente fracasado, tenemos ahora en las manos, clamando mudamente su desolación, este álbum de bodas que más nos parece, con sus prosas y versos de orlas caligráficas, una «corona fúnebre». Y por cierto, este último género era, a su vez, como los abanicos autógrafos y los álbumes nupciales, uno de los subproductos domésticos del romanticismo, que también se refugiaba en las postales amorosas y en las veladas familiares con música y poesía. Romanticismo doméstico, por lo tanto, predominantemente femenino, lo que hizo que este álbum fuese a la postre mucho más de ella que de él, y que fuese ella quien lo guardara y, más allá del fracaso y de la muerte, se lo diera a firmar a Enrique José Varona en Nueva York en 1898 y a Máximo Gómez el 21 de marzo de 1899 en La Habana.

Se nos van los ojos hacia esas páginas póstumas, porque son las que más revelan, o velan, la tragedia de una intimidad que nadie debe atreverse a juzgar. ¿Qué significa ese gesto de alargar la mano para obtener unas flores que se marchitarían en su propia tinta, y que sólo servirían para que ella, a pesar de todos los pesares, las pusiera en un lugar silencioso e inviolable?

No podemos nosotros leer este álbum como literatura. Sus valores literarios son escasos, y no me importan. Tenemos que leerlo como un recuerdo de familia, que nos hace pensar de qué diferente modo fueron leídas sus páginas, esas fervorosas enhorabuenas cubanas, mexicanas y guatemaltecas (sin que falte una noble voz española), cuando eran dos los que juntos las leían, conmovidos o risueños, quizás divertidos por bromas, apodos o cariñosas anécdotas que han pasado a ser parte de las nubes. Y pensando cómo quedaron mutiladas las décimas de José Joaquín Palma, el «rimador

de amores», cuando les faltó la voz que debió decirlas como un himno secreto para ella en la penumbra del hogar.

importan. Tenemos que leerlo como un recuerdo de familia, que nos hace pensar de qué diferente modo fueron leídas sus páginas, esas fervorosas enhorabuenas cubanas, mexicanas y guatemaltecas (sin que falte una noble voz española), cuando eran dos los que juntos las leían, conmovidos o risueños, quizás divertidos por bromas, apodos o cariñosas anécdotas que han pasado a ser parte de las nubes. Y pensando cómo quedaron mutiladas las décimas de José Joaquín Palma, el «rimador

de amores», cuando les faltó la voz que debió decirlas como un himno secreto para ella en la penumbra del hogar.

Viajó el álbum por las selvas, los ríos y mares de Centroamérica, «tesoro de memorias» que llevaba, acompañantes y ocultas, las palabras de Mercado juntando a los dolores terribles de otros tiempos (...) las amarguras que todavía pueden estarle reservadas a quien ya sabía que era «ese espíritu gigante». Y las más reales y serias palabras de este coro de amigos, las de Dolores, la esposa de Mercado, la «Lola» de tan bellas despedidas epistolares y dedicatorias martianas: Carmen y Pepe adiós! Con el alma rota de pena os lo digo; adiós otra vez.

¿Por qué el alma rota de pena en tan placentera circunstancia? Ella sí parece haber previsto.

Y cuando todo se ha consumado, tres años después de la muerte de Martí, Carmen se dirige con su álbum en el Nueva York del exilio a pedirle al filósofo cubano una flor póstuma sobre la tumba de sus bodas. Enrique José Varona escribe con su letra modelada y trémula:

Sin dicha, sin amor, de muerte herido, / Aún busca el hombre, entre pavor y lloro, / La ilusión que le escancie en copa de oro, / El narcótico suave del olvido.

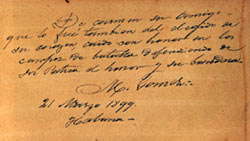

Pero ella no parece buscar ese olvido. Y al regresar a La Habana ocupada por los yanquis, se dirige de nuevo con su álbum a la casa del más grande de los generales sobrevivientes de las dos guerras de independencia, y el que mejor conoció y más quiso a Martí. El generalísimo Máximo Gómez escribe entonces en su álbum, balbuceando, estas palabras que lo sellan y lo consagran:

guerras de independencia, y el que mejor conoció y más quiso a Martí. El generalísimo Máximo Gómez escribe entonces en su álbum, balbuceando, estas palabras que lo sellan y lo consagran:

De Carmen su amigo —que lo fue también del elegido de su corazón, caído con honor en los campos de batalla defendiendo de su Patria el honor y su bandera.

La repetición de «honor», que puede parecer mera torpeza de redacción, le da su mayor fuerza, porque, en efecto, el honor de Martí y el honor de su Patria, son uno.

Los amigos de los tiempos nupciales deshojaron sus candorosos epitalamios, desgranaron sus consabidas reflexiones, formularon sus fervientes votos de felicidad.

Un reformista fraterno, Nicolás Azcárate, no dejaría de advertir —como aconsejando, con la mano en el hombro, al joven esposo— que es la divina lumbre de1 hogar doméstico la que trueca en soluciones pacíficas y provechosas los delirios más ardientes de los utopistas. El — por hipérbole del cariño— «Lope de Vega americano», José Peón Contreras, versifica un teatrillo de miniatura galante. Justo Sierra despliega un rosado crepúsculo de boda, como tal vez sería el que recibió a los desposados a Ia salida de1 Sagrario. El «poeta del hogar», Juan de Dios Peza, termina su envío a Carmen, a la que ya acompañaba un ángel con alas de amaranto inventado por Ramón Uriarte, con un verso afortunado en su naturalidad: Para las aves blancas Dios hizo el cielo azul.

Felipe Sánchez Solís regala sílabas nahuas como pétalos sabios. Guillermo Prieto improvisa versitos de gacetilla. Detrás de la sonriente despedida de1 general Miguel García Granados refulge, inmaculada, la tumba de la Niña. El filósofo y el guerrero dijeron cada uno su palabra. El Álbum las guarda todas, desasido ya de la mano que tan tenazmente lo guardaba, con el silencio de una Capilla vacía.

Difícilmente podemos imaginar, y de ningún modo podemos revivir, las circunstancias precisas (semblantes, gestos, atmósfera, luz, colores) de la ceremonia de bodas efectuada el 20 de diciembre de 1877 en la churrigueresca Capilla del Sagrario de la Catedral de la ciudad de México. La única vez que estuve allí, sólo pude ver los pámpanos dorados de un vacío imposible de llenar. Y sin embargo nosotros sabemos lo que ninguno de los asistentes, ni los contrayentes mismos, podían saber lo que aquella ceremonia iba a significar en las vidas de José Martí y de Carmen Zayas Bazán.

Difícilmente podemos imaginar, y de ningún modo podemos revivir, las circunstancias precisas (semblantes, gestos, atmósfera, luz, colores) de la ceremonia de bodas efectuada el 20 de diciembre de 1877 en la churrigueresca Capilla del Sagrario de la Catedral de la ciudad de México. La única vez que estuve allí, sólo pude ver los pámpanos dorados de un vacío imposible de llenar. Y sin embargo nosotros sabemos lo que ninguno de los asistentes, ni los contrayentes mismos, podían saber lo que aquella ceremonia iba a significar en las vidas de José Martí y de Carmen Zayas Bazán.Como reliquia de aquel naufragio, de aquel matrimonio tan dolorosamente fracasado, tenemos ahora en las manos, clamando mudamente su desolación, este álbum de bodas que más nos parece, con sus prosas y versos de orlas caligráficas, una «corona fúnebre». Y por cierto, este último género era, a su vez, como los abanicos autógrafos y los álbumes nupciales, uno de los subproductos domésticos del romanticismo, que también se refugiaba en las postales amorosas y en las veladas familiares con música y poesía. Romanticismo doméstico, por lo tanto, predominantemente femenino, lo que hizo que este álbum fuese a la postre mucho más de ella que de él, y que fuese ella quien lo guardara y, más allá del fracaso y de la muerte, se lo diera a firmar a Enrique José Varona en Nueva York en 1898 y a Máximo Gómez el 21 de marzo de 1899 en La Habana.

Se nos van los ojos hacia esas páginas póstumas, porque son las que más revelan, o velan, la tragedia de una intimidad que nadie debe atreverse a juzgar. ¿Qué significa ese gesto de alargar la mano para obtener unas flores que se marchitarían en su propia tinta, y que sólo servirían para que ella, a pesar de todos los pesares, las pusiera en un lugar silencioso e inviolable?

No podemos nosotros leer este álbum como literatura. Sus valores literarios son escasos, y no me

importan. Tenemos que leerlo como un recuerdo de familia, que nos hace pensar de qué diferente modo fueron leídas sus páginas, esas fervorosas enhorabuenas cubanas, mexicanas y guatemaltecas (sin que falte una noble voz española), cuando eran dos los que juntos las leían, conmovidos o risueños, quizás divertidos por bromas, apodos o cariñosas anécdotas que han pasado a ser parte de las nubes. Y pensando cómo quedaron mutiladas las décimas de José Joaquín Palma, el «rimador

de amores», cuando les faltó la voz que debió decirlas como un himno secreto para ella en la penumbra del hogar.

importan. Tenemos que leerlo como un recuerdo de familia, que nos hace pensar de qué diferente modo fueron leídas sus páginas, esas fervorosas enhorabuenas cubanas, mexicanas y guatemaltecas (sin que falte una noble voz española), cuando eran dos los que juntos las leían, conmovidos o risueños, quizás divertidos por bromas, apodos o cariñosas anécdotas que han pasado a ser parte de las nubes. Y pensando cómo quedaron mutiladas las décimas de José Joaquín Palma, el «rimador

de amores», cuando les faltó la voz que debió decirlas como un himno secreto para ella en la penumbra del hogar.Viajó el álbum por las selvas, los ríos y mares de Centroamérica, «tesoro de memorias» que llevaba, acompañantes y ocultas, las palabras de Mercado juntando a los dolores terribles de otros tiempos (...) las amarguras que todavía pueden estarle reservadas a quien ya sabía que era «ese espíritu gigante». Y las más reales y serias palabras de este coro de amigos, las de Dolores, la esposa de Mercado, la «Lola» de tan bellas despedidas epistolares y dedicatorias martianas: Carmen y Pepe adiós! Con el alma rota de pena os lo digo; adiós otra vez.

¿Por qué el alma rota de pena en tan placentera circunstancia? Ella sí parece haber previsto.

Y cuando todo se ha consumado, tres años después de la muerte de Martí, Carmen se dirige con su álbum en el Nueva York del exilio a pedirle al filósofo cubano una flor póstuma sobre la tumba de sus bodas. Enrique José Varona escribe con su letra modelada y trémula:

Sin dicha, sin amor, de muerte herido, / Aún busca el hombre, entre pavor y lloro, / La ilusión que le escancie en copa de oro, / El narcótico suave del olvido.

Pero ella no parece buscar ese olvido. Y al regresar a La Habana ocupada por los yanquis, se dirige de nuevo con su álbum a la casa del más grande de los generales sobrevivientes de las dos

guerras de independencia, y el que mejor conoció y más quiso a Martí. El generalísimo Máximo Gómez escribe entonces en su álbum, balbuceando, estas palabras que lo sellan y lo consagran:

guerras de independencia, y el que mejor conoció y más quiso a Martí. El generalísimo Máximo Gómez escribe entonces en su álbum, balbuceando, estas palabras que lo sellan y lo consagran:De Carmen su amigo —que lo fue también del elegido de su corazón, caído con honor en los campos de batalla defendiendo de su Patria el honor y su bandera.

La repetición de «honor», que puede parecer mera torpeza de redacción, le da su mayor fuerza, porque, en efecto, el honor de Martí y el honor de su Patria, son uno.

Los amigos de los tiempos nupciales deshojaron sus candorosos epitalamios, desgranaron sus consabidas reflexiones, formularon sus fervientes votos de felicidad.

Un reformista fraterno, Nicolás Azcárate, no dejaría de advertir —como aconsejando, con la mano en el hombro, al joven esposo— que es la divina lumbre de1 hogar doméstico la que trueca en soluciones pacíficas y provechosas los delirios más ardientes de los utopistas. El — por hipérbole del cariño— «Lope de Vega americano», José Peón Contreras, versifica un teatrillo de miniatura galante. Justo Sierra despliega un rosado crepúsculo de boda, como tal vez sería el que recibió a los desposados a Ia salida de1 Sagrario. El «poeta del hogar», Juan de Dios Peza, termina su envío a Carmen, a la que ya acompañaba un ángel con alas de amaranto inventado por Ramón Uriarte, con un verso afortunado en su naturalidad: Para las aves blancas Dios hizo el cielo azul.

Felipe Sánchez Solís regala sílabas nahuas como pétalos sabios. Guillermo Prieto improvisa versitos de gacetilla. Detrás de la sonriente despedida de1 general Miguel García Granados refulge, inmaculada, la tumba de la Niña. El filósofo y el guerrero dijeron cada uno su palabra. El Álbum las guarda todas, desasido ya de la mano que tan tenazmente lo guardaba, con el silencio de una Capilla vacía.