La tarde del martes 28 de marzo, el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal Spengler, inauguró en la galería del Palacio de Lombillo la muestra «Amuletos» del pintor Rubén Rodríguez.

La tarde del martes 28 de marzo, el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal Spengler, inauguró en la galería del Palacio de Lombillo la muestra «Amuletos» del pintor Rubén Rodríguez.Rubén pertenece a esa estirpe de pintores que fundaron una figuración, sin permitir que el valor del nuevo repertorio residiese en la descripción del mundo.

La crítica de arte que primó en los años ochenta no fue capaz de advertir la magnitud de un pintor como Rubén Rodríguez. Aquel era un momento muy eruptivo, y las poéticas que se situaban en la cresta de la ola tenían, buscaban, el sello de la ruptura, de la pasión con que se oponían a cualquier cosa (al poder, a la crítica, al resto del arte, a las instituciones; a cualquier cosa). El ímpetu de Rubén estaba sin embargo en otro lugar: era el coraje de la independencia, la reciedumbre de la autonomía. En unos años en que todo el mundo hacía arte del cuestionamiento, Rubén decidió afrontar la mayor de las rebeldías: esa que levanta la obra propia por sobre las tentaciones de la contingencia, y se propone consolidar la calidad de la pintura misma, con absoluto desdén hacia las coordenadas imperantes en la época.

La crítica de arte que primó en los años ochenta no fue capaz de advertir la magnitud de un pintor como Rubén Rodríguez. Aquel era un momento muy eruptivo, y las poéticas que se situaban en la cresta de la ola tenían, buscaban, el sello de la ruptura, de la pasión con que se oponían a cualquier cosa (al poder, a la crítica, al resto del arte, a las instituciones; a cualquier cosa). El ímpetu de Rubén estaba sin embargo en otro lugar: era el coraje de la independencia, la reciedumbre de la autonomía. En unos años en que todo el mundo hacía arte del cuestionamiento, Rubén decidió afrontar la mayor de las rebeldías: esa que levanta la obra propia por sobre las tentaciones de la contingencia, y se propone consolidar la calidad de la pintura misma, con absoluto desdén hacia las coordenadas imperantes en la época.

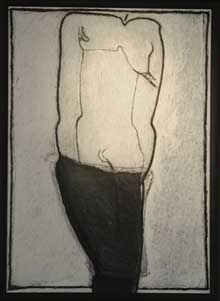

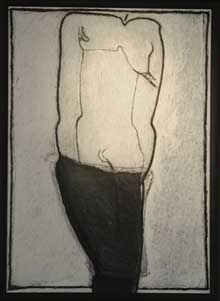

Rubén hizo del cuerpo humano una catedral, un dispositivo semántico que aun cuando cargara eventualmente con ciertas meditaciones de otro alcance (la relación entre cultura popular, religiosidad y expresión erótica en la naturaleza del cubano, por ejemplo), se ha ocupado mayormente de la condición humana, expresada y apresada en sus índices físicos. Más que todo el cuerpo de la mujer significa el asiento de un agudo poder de observación que especula sobre las torceduras dulces del deseo, la posesión, la sed de la dependencia erótica, el desabrigo del abandono, el repliegue del sentimiento que se confiesa en las marcas del cuerpo.

La figuración rabiosamente personal de Rubén pudiera inscribirse en una sensibilidad artística que pendula entre los códigos de la «nueva figuración» y el neoexpresionismo, pero no puede asociarse puntualmente a uno solo de los cultores internacionales de esa tradición. A lo más, en Rubén se percibe un aire de los tiempos, una sensibilidad muy contemporánea a la hora de recortar las figuras sobre la perspectiva de la ciudad, el mundo, o «la realidad», nociones que para el artista son neutralidades equivalentes al vacío, a la ausencia. Rubén pertenece a esa estirpe de pintores que fundaron una figuración, sin permitir que el valor del nuevo repertorio residiese en la descripción del mundo. Antes, el valor de estos imaginarios radica en su propia fortaleza artística, en la imposibilidad racional de explicar el proceso secreto de su construcción. En tal sentido es que digo que, si bien nos cautivó siempre la verticalidad con que aquel muchacho de los ochenta, con apariencia de oso insular entre la agresividad y la ternura de su introspección, exponía a los cuatro vientos una obra densamente erótica que sin llegar a ser «íntima» se alejaba del vendaval referativo de entonces, no nos dimos cuenta ni por asomo de que aquel anacoreta, aquel ermitaño medio gruñón, era y sigue siendo uno de los mejores pintores cubanos de los últimos veinte años, y uno de los grandes exponentes del tratamiento del erotismo en el arte cubano de todos los tiempos.

Apenas un leve cambio se recibe entre los trazos de aquel Rubén y este que hoy reencontramos en medio de una obra enormemente prolija y empecinadamente congruente: si en los primeros grabados del artista había una acidez, una virulencia de la técnica, un cierto regodeo en la rispidez de las formas, los tonos, los valores (¿no estaría ahí otro tipo de reacción mordaz?), con los años Rubén ha ido despejando su obra de esa especie de acritud de la expresión, para avanzar hacia una pulcritud calma, una consistencia de la indagación plástica que descubre en la claridad y el rigor de la ejecución otros y quizá mejores asideros para su vital observación del comportamiento humano.

Apenas un leve cambio se recibe entre los trazos de aquel Rubén y este que hoy reencontramos en medio de una obra enormemente prolija y empecinadamente congruente: si en los primeros grabados del artista había una acidez, una virulencia de la técnica, un cierto regodeo en la rispidez de las formas, los tonos, los valores (¿no estaría ahí otro tipo de reacción mordaz?), con los años Rubén ha ido despejando su obra de esa especie de acritud de la expresión, para avanzar hacia una pulcritud calma, una consistencia de la indagación plástica que descubre en la claridad y el rigor de la ejecución otros y quizá mejores asideros para su vital observación del comportamiento humano.

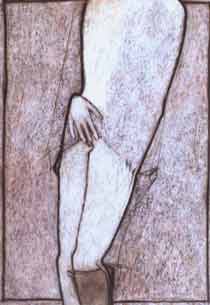

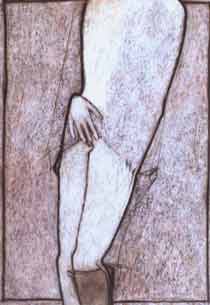

La serie de óleos y cartulinas que ahora nos muestra constituye, hay que decirlo, cómo si no, una revancha de género. Rubén sorprende, y recrea de forma santurrona, esos gestos en que la mujer recurre a decenas de ardides y aditamentos para ejercer la seducción. Cuando Rubén fija en sus obras los instantes en que la mujer intenta mejorar lo inmejorable (prolongar sus formas fuera de la gracia de sus caderas, ajustar todo lo posible los senos o la cintura, apostar al juego del ocultamiento o la revelación parcial), consuma un doble acto de violencia simbólica: hay violencia en la sordidez tierna, en el rictus irónico con que el artista describe las mañas que ellas suponen enigmáticas para nosotros; pero hay violencia también en el hecho de que el artista, creyéndose dueño de la situación, expresa por detrás una impotencia: aun conscientes de la representación, somos cautivos, rehenes, súbditos de un misterio que nos mueve como fichas de un ritual manejable, inobjetable, algo humillante en verdad. El cruce de espadas eróticas que está en el juego es el siguiente: si toda penetración supone un acto de sometimiento y de violentación, todo ritual femenino de seducción implica un abismo de encerramiento donde no hay excusa fuera de la única luz: la dependencia, la misma sed. El grosor de la pintura, la espesura de la construcción hacen parte de la venganza. Tanto como ver la pintura, en Rubén hay que olerla y que tocarla, que tenerla, porque cuando hablamos de que es uno de los grandes pintores de la actualidad, lo hacemos incluso en un sentido cuantitativo. Hay mucha pintura por debajo de las superficies textuales que pretexta el creador. Decenas de pinceladas se montan, se cubren, se niegan, unas sobre otras hasta desaparecer en un bellísimo y dudoso blanco, que aquí y allá denuncia, como se movería al azar una transparencia y dejaría ver entonces un templo, las muchas horas de laboreo pictórico hasta redundar en composiciones aparentemente simples o sencillas. Rubén tiene el don de los grandes artistas en la medida en que sabe y puede convertir la superficie en una remisión furtiva, en la huella mínima de un mundo de sumersiones constructivas que permiten validar al cabo, con la gracia de la supuesta espontaneidad, una imagen que viene sin embargo de siglos de conocimiento pictórico. Allí está la profundidad de la obra de Rubén: una profundidad que empieza siendo física y que alcanza a ser total cuando ancla el hombre en el cuerpo, el espíritu en la forma tangible. Y esa densidad, que yo no tendría ningún reparo en llamar «cultural», pareciera el mentís con que Rubén inoportuna y descalifica el ardid erótico y retórico de la mujer. Pero cuidado, que se descubre ahí otro nivel de la ilusión, del espejismo. Si la consistencia de la expresión se moviliza de tal forma es precisamente porque sabe el artista que todos estamos condenados a perdernos en un hueco negro, angustioso y sabroso a partes iguales. Hasta ahí viajamos como dóciles fragmentos al imán, a un imán inexorable, que nos espera y se mofa entretanto de nosotros, mediante el ritual de la seducción. Como en aquella película de Almodóvar donde un hombrecito se perdía en un inmenso paraje abierto para él; luego del cual aguardaba una selva oscura, insondable y peligrosa. Esta serie es como si aquel hombrecito mirara afuera y, huérfano, observara un prontuario medio toulousiano: las bragas, las fajas, los brassières; o sea, las luces después de la función, las lentejuelas vencidas después del espectáculo. El paisaje, todavía atractivo, después de la batalla. Y caramba, aun ahora, sólo le queda agradecer. Observar y agradecer. Otra vez.

Y esa densidad, que yo no tendría ningún reparo en llamar «cultural», pareciera el mentís con que Rubén inoportuna y descalifica el ardid erótico y retórico de la mujer. Pero cuidado, que se descubre ahí otro nivel de la ilusión, del espejismo. Si la consistencia de la expresión se moviliza de tal forma es precisamente porque sabe el artista que todos estamos condenados a perdernos en un hueco negro, angustioso y sabroso a partes iguales. Hasta ahí viajamos como dóciles fragmentos al imán, a un imán inexorable, que nos espera y se mofa entretanto de nosotros, mediante el ritual de la seducción. Como en aquella película de Almodóvar donde un hombrecito se perdía en un inmenso paraje abierto para él; luego del cual aguardaba una selva oscura, insondable y peligrosa. Esta serie es como si aquel hombrecito mirara afuera y, huérfano, observara un prontuario medio toulousiano: las bragas, las fajas, los brassières; o sea, las luces después de la función, las lentejuelas vencidas después del espectáculo. El paisaje, todavía atractivo, después de la batalla. Y caramba, aun ahora, sólo le queda agradecer. Observar y agradecer. Otra vez.

(Palabras al catálogo de la muestra «Amuletos», del artista Rubén Rodríguez, que se encuentra expuesta en la galería de arte del Palacio de Lombillo desde el 28 de marzo)

La crítica de arte que primó en los años ochenta no fue capaz de advertir la magnitud de un pintor como Rubén Rodríguez. Aquel era un momento muy eruptivo, y las poéticas que se situaban en la cresta de la ola tenían, buscaban, el sello de la ruptura, de la pasión con que se oponían a cualquier cosa (al poder, a la crítica, al resto del arte, a las instituciones; a cualquier cosa). El ímpetu de Rubén estaba sin embargo en otro lugar: era el coraje de la independencia, la reciedumbre de la autonomía. En unos años en que todo el mundo hacía arte del cuestionamiento, Rubén decidió afrontar la mayor de las rebeldías: esa que levanta la obra propia por sobre las tentaciones de la contingencia, y se propone consolidar la calidad de la pintura misma, con absoluto desdén hacia las coordenadas imperantes en la época.

La crítica de arte que primó en los años ochenta no fue capaz de advertir la magnitud de un pintor como Rubén Rodríguez. Aquel era un momento muy eruptivo, y las poéticas que se situaban en la cresta de la ola tenían, buscaban, el sello de la ruptura, de la pasión con que se oponían a cualquier cosa (al poder, a la crítica, al resto del arte, a las instituciones; a cualquier cosa). El ímpetu de Rubén estaba sin embargo en otro lugar: era el coraje de la independencia, la reciedumbre de la autonomía. En unos años en que todo el mundo hacía arte del cuestionamiento, Rubén decidió afrontar la mayor de las rebeldías: esa que levanta la obra propia por sobre las tentaciones de la contingencia, y se propone consolidar la calidad de la pintura misma, con absoluto desdén hacia las coordenadas imperantes en la época. Rubén hizo del cuerpo humano una catedral, un dispositivo semántico que aun cuando cargara eventualmente con ciertas meditaciones de otro alcance (la relación entre cultura popular, religiosidad y expresión erótica en la naturaleza del cubano, por ejemplo), se ha ocupado mayormente de la condición humana, expresada y apresada en sus índices físicos. Más que todo el cuerpo de la mujer significa el asiento de un agudo poder de observación que especula sobre las torceduras dulces del deseo, la posesión, la sed de la dependencia erótica, el desabrigo del abandono, el repliegue del sentimiento que se confiesa en las marcas del cuerpo.

La figuración rabiosamente personal de Rubén pudiera inscribirse en una sensibilidad artística que pendula entre los códigos de la «nueva figuración» y el neoexpresionismo, pero no puede asociarse puntualmente a uno solo de los cultores internacionales de esa tradición. A lo más, en Rubén se percibe un aire de los tiempos, una sensibilidad muy contemporánea a la hora de recortar las figuras sobre la perspectiva de la ciudad, el mundo, o «la realidad», nociones que para el artista son neutralidades equivalentes al vacío, a la ausencia. Rubén pertenece a esa estirpe de pintores que fundaron una figuración, sin permitir que el valor del nuevo repertorio residiese en la descripción del mundo. Antes, el valor de estos imaginarios radica en su propia fortaleza artística, en la imposibilidad racional de explicar el proceso secreto de su construcción. En tal sentido es que digo que, si bien nos cautivó siempre la verticalidad con que aquel muchacho de los ochenta, con apariencia de oso insular entre la agresividad y la ternura de su introspección, exponía a los cuatro vientos una obra densamente erótica que sin llegar a ser «íntima» se alejaba del vendaval referativo de entonces, no nos dimos cuenta ni por asomo de que aquel anacoreta, aquel ermitaño medio gruñón, era y sigue siendo uno de los mejores pintores cubanos de los últimos veinte años, y uno de los grandes exponentes del tratamiento del erotismo en el arte cubano de todos los tiempos.

Apenas un leve cambio se recibe entre los trazos de aquel Rubén y este que hoy reencontramos en medio de una obra enormemente prolija y empecinadamente congruente: si en los primeros grabados del artista había una acidez, una virulencia de la técnica, un cierto regodeo en la rispidez de las formas, los tonos, los valores (¿no estaría ahí otro tipo de reacción mordaz?), con los años Rubén ha ido despejando su obra de esa especie de acritud de la expresión, para avanzar hacia una pulcritud calma, una consistencia de la indagación plástica que descubre en la claridad y el rigor de la ejecución otros y quizá mejores asideros para su vital observación del comportamiento humano.

Apenas un leve cambio se recibe entre los trazos de aquel Rubén y este que hoy reencontramos en medio de una obra enormemente prolija y empecinadamente congruente: si en los primeros grabados del artista había una acidez, una virulencia de la técnica, un cierto regodeo en la rispidez de las formas, los tonos, los valores (¿no estaría ahí otro tipo de reacción mordaz?), con los años Rubén ha ido despejando su obra de esa especie de acritud de la expresión, para avanzar hacia una pulcritud calma, una consistencia de la indagación plástica que descubre en la claridad y el rigor de la ejecución otros y quizá mejores asideros para su vital observación del comportamiento humano. La serie de óleos y cartulinas que ahora nos muestra constituye, hay que decirlo, cómo si no, una revancha de género. Rubén sorprende, y recrea de forma santurrona, esos gestos en que la mujer recurre a decenas de ardides y aditamentos para ejercer la seducción. Cuando Rubén fija en sus obras los instantes en que la mujer intenta mejorar lo inmejorable (prolongar sus formas fuera de la gracia de sus caderas, ajustar todo lo posible los senos o la cintura, apostar al juego del ocultamiento o la revelación parcial), consuma un doble acto de violencia simbólica: hay violencia en la sordidez tierna, en el rictus irónico con que el artista describe las mañas que ellas suponen enigmáticas para nosotros; pero hay violencia también en el hecho de que el artista, creyéndose dueño de la situación, expresa por detrás una impotencia: aun conscientes de la representación, somos cautivos, rehenes, súbditos de un misterio que nos mueve como fichas de un ritual manejable, inobjetable, algo humillante en verdad. El cruce de espadas eróticas que está en el juego es el siguiente: si toda penetración supone un acto de sometimiento y de violentación, todo ritual femenino de seducción implica un abismo de encerramiento donde no hay excusa fuera de la única luz: la dependencia, la misma sed. El grosor de la pintura, la espesura de la construcción hacen parte de la venganza. Tanto como ver la pintura, en Rubén hay que olerla y que tocarla, que tenerla, porque cuando hablamos de que es uno de los grandes pintores de la actualidad, lo hacemos incluso en un sentido cuantitativo. Hay mucha pintura por debajo de las superficies textuales que pretexta el creador. Decenas de pinceladas se montan, se cubren, se niegan, unas sobre otras hasta desaparecer en un bellísimo y dudoso blanco, que aquí y allá denuncia, como se movería al azar una transparencia y dejaría ver entonces un templo, las muchas horas de laboreo pictórico hasta redundar en composiciones aparentemente simples o sencillas. Rubén tiene el don de los grandes artistas en la medida en que sabe y puede convertir la superficie en una remisión furtiva, en la huella mínima de un mundo de sumersiones constructivas que permiten validar al cabo, con la gracia de la supuesta espontaneidad, una imagen que viene sin embargo de siglos de conocimiento pictórico. Allí está la profundidad de la obra de Rubén: una profundidad que empieza siendo física y que alcanza a ser total cuando ancla el hombre en el cuerpo, el espíritu en la forma tangible.

Y esa densidad, que yo no tendría ningún reparo en llamar «cultural», pareciera el mentís con que Rubén inoportuna y descalifica el ardid erótico y retórico de la mujer. Pero cuidado, que se descubre ahí otro nivel de la ilusión, del espejismo. Si la consistencia de la expresión se moviliza de tal forma es precisamente porque sabe el artista que todos estamos condenados a perdernos en un hueco negro, angustioso y sabroso a partes iguales. Hasta ahí viajamos como dóciles fragmentos al imán, a un imán inexorable, que nos espera y se mofa entretanto de nosotros, mediante el ritual de la seducción. Como en aquella película de Almodóvar donde un hombrecito se perdía en un inmenso paraje abierto para él; luego del cual aguardaba una selva oscura, insondable y peligrosa. Esta serie es como si aquel hombrecito mirara afuera y, huérfano, observara un prontuario medio toulousiano: las bragas, las fajas, los brassières; o sea, las luces después de la función, las lentejuelas vencidas después del espectáculo. El paisaje, todavía atractivo, después de la batalla. Y caramba, aun ahora, sólo le queda agradecer. Observar y agradecer. Otra vez.

Y esa densidad, que yo no tendría ningún reparo en llamar «cultural», pareciera el mentís con que Rubén inoportuna y descalifica el ardid erótico y retórico de la mujer. Pero cuidado, que se descubre ahí otro nivel de la ilusión, del espejismo. Si la consistencia de la expresión se moviliza de tal forma es precisamente porque sabe el artista que todos estamos condenados a perdernos en un hueco negro, angustioso y sabroso a partes iguales. Hasta ahí viajamos como dóciles fragmentos al imán, a un imán inexorable, que nos espera y se mofa entretanto de nosotros, mediante el ritual de la seducción. Como en aquella película de Almodóvar donde un hombrecito se perdía en un inmenso paraje abierto para él; luego del cual aguardaba una selva oscura, insondable y peligrosa. Esta serie es como si aquel hombrecito mirara afuera y, huérfano, observara un prontuario medio toulousiano: las bragas, las fajas, los brassières; o sea, las luces después de la función, las lentejuelas vencidas después del espectáculo. El paisaje, todavía atractivo, después de la batalla. Y caramba, aun ahora, sólo le queda agradecer. Observar y agradecer. Otra vez.(Palabras al catálogo de la muestra «Amuletos», del artista Rubén Rodríguez, que se encuentra expuesta en la galería de arte del Palacio de Lombillo desde el 28 de marzo)